最近の記事

携帯URL

2012年10月25日 (木)

2012年9月26日 (水)

2012年8月15日 (水)

木屋公民館避難訓練

7月22日(日)木屋公民館の住民により、えびすヶ丘で炊き出し訓練と避難訓練があり約60名の参加がありました。社協からもスタッフとして2名参加しました。

6時30分![]() から日赤奉仕団(婦人会)の方々により1回目の炊き出し訓練が行われ、8時に、避難の訓練放送があると各班のボランティアさんや責任者が、近隣の高齢者などに声をかけ、えびすケ丘公園まで付き添って避難しました

から日赤奉仕団(婦人会)の方々により1回目の炊き出し訓練が行われ、8時に、避難の訓練放送があると各班のボランティアさんや責任者が、近隣の高齢者などに声をかけ、えびすケ丘公園まで付き添って避難しました![]() 。

。

消防団の方々は、避難する経路に立ち、誘導を行いました。8時30分にみなさんが避難を終え集まったところで、訓練参加者全員により、2回目の炊き出し訓練![]() が行われました。

が行われました。

この公民館では、班ごとに避難の責任者を決めており、責任者の報告により、誰が避難できたか、誰が家に残っているかなどを把握できる![]() 仕組みが確立されていて、訓練の際も、とてもスムーズに人員把握が行われ、効果を発揮していました。とても充実した訓練が行われたと思います

仕組みが確立されていて、訓練の際も、とてもスムーズに人員把握が行われ、効果を発揮していました。とても充実した訓練が行われたと思います![]() 。

。

2012年8月 3日 (金)

中学生福祉体験教室

平成24年8月2日、串木野高齢者福祉センターで、社会福祉協議会の主催により、中学生福祉体験教室が行われました。プログラムは、非常炊き出し体験、いちき串木野市の共同募金の使われ方の説明、デイサービスでのふれあい交流、お昼ご飯には、炊き出し訓練の試食をして、高齢者疑似体験や車いす・アイマスク体験、デイサービスでのふれあい体験(2)の盛りだくさんのメニュ-でした。

(中学生の感想より)

最初は、おじいちゃんおばあちゃんと話せるか、心配でした。はじめてで緊張したけど、おじいちゃん、おばあちゃんのおかげで、私たちまで楽しくできました。(中2女子)

アイマスクをつけて階段ののぼりおりをしてみて、目が見えないと、とてもこわいということが分かった。この体験を通してこれから高齢者の方に出会ったら手伝いをしていきたいと思う。(中2男子)

中でも一番ふれあい交流が楽しかったです。人見知りで、なかなかなじむことはできなかったけど人生の先輩方たちといろいろな話をしたり、オセロで勝負したり、野球ゲームをしたりして、なじめるようになったと思います。(中2女子)

これから、町中で困っている人がいたら、手助けができる人になりたいです。そして、今日、ここで学んだ「福祉」というものを生活のなかで生かせていけるようにもなりたいです。(中2女子)

2012年8月 1日 (水)

2012年7月26日 (木)

小学生ボランティア体験教室

平成24年7月26日、社会福祉協議会の主催により、小学生ボランティア体験教室が、串木野高齢者福祉センターで行われました。参加者は、児童と保護者等、約40名の参加がありました。非常炊き出し体験から、工作教室(ネームプレートづくり)、デイサービスセンターで高齢者とのふれあい交流、昼食(非常炊き出しの試食)車いす、アイマスク、高齢者疑似体験を行いました。

(参加者感想)

・アイマスクは暗くてこわかった。車いすは、ちゃんとたたむところまでできた。(小学1年)

・アイマスクはとてもこわかったけど支えの人がいたので、安心した。(小学4年)

・疑似体験をしておじいちゃんやおばあちゃんのつらさが分かりました。これからもだれかを元気にさせる力をもっていろんな人を助けたい。(小学6年)

・一番うれしかったのは、11人の高齢者と♡あくしゅ♡ができたことです。♡あくしゅ♡をするとひとりひとり「ありがとうね。まあうれしい。」と言われてとてもうれしくなりました。(小学5年)

・今日の体験で分かったのは、お年よりの人達は、階段の上りやくつをはくのも大変なんだなあと思った(小学6年)

2012年7月24日 (火)

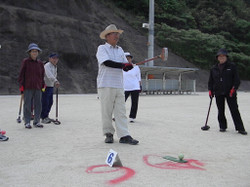

ミニミニ運動会開催!

7月21日(土)、手をつなぐ育成会(知的障害者の親子の会)の主催で、ミニミニ運動会が市来体育館で開催されました。障がい者親子と、社会福祉協議会より7名、ボランティア5名(うち福祉課より2名)の合わせて約50名の参加がありました。競技は、パン食い競争やペットボトルボーリング、ふうせんボール引きリレーなどが行われました。大きな口を開けて、パンをくわえようと顔を右往左往する姿や、一生懸命のあまり風船を落としたまま進んでしまう一コマなど、会場は、吹き出したり、応援したりで、障がい者親子、スタッフとボランティアが一体となり、いろいろな場面で、気遣いや思いやりの見える愉しい運動会になりました。

ペットボトルボーリング パン食い競争 ボール引きリレー マルマルモリモリ体操

イエーイ! アメすくいゲーム 参加賞授与